Q:孟老师您好!感谢您接受我们的采访!您创作的水墨人物一直在寻求“气韵”上的转身,从最初的写实叙事水墨风格,到逐渐追求“气韵”和意境的表达,请问您的这一变化主要是想展现内心怎样的诉求呢?

孟: 这种变化从我个人理解来看,不再满足于展览式的视觉效果,我更加侧重于内心的精神诉求。一幅有灵魂和内涵的作品打动的不仅仅是自己,它应该能打动观者,从而引发一种个人认知层面的人性思考。

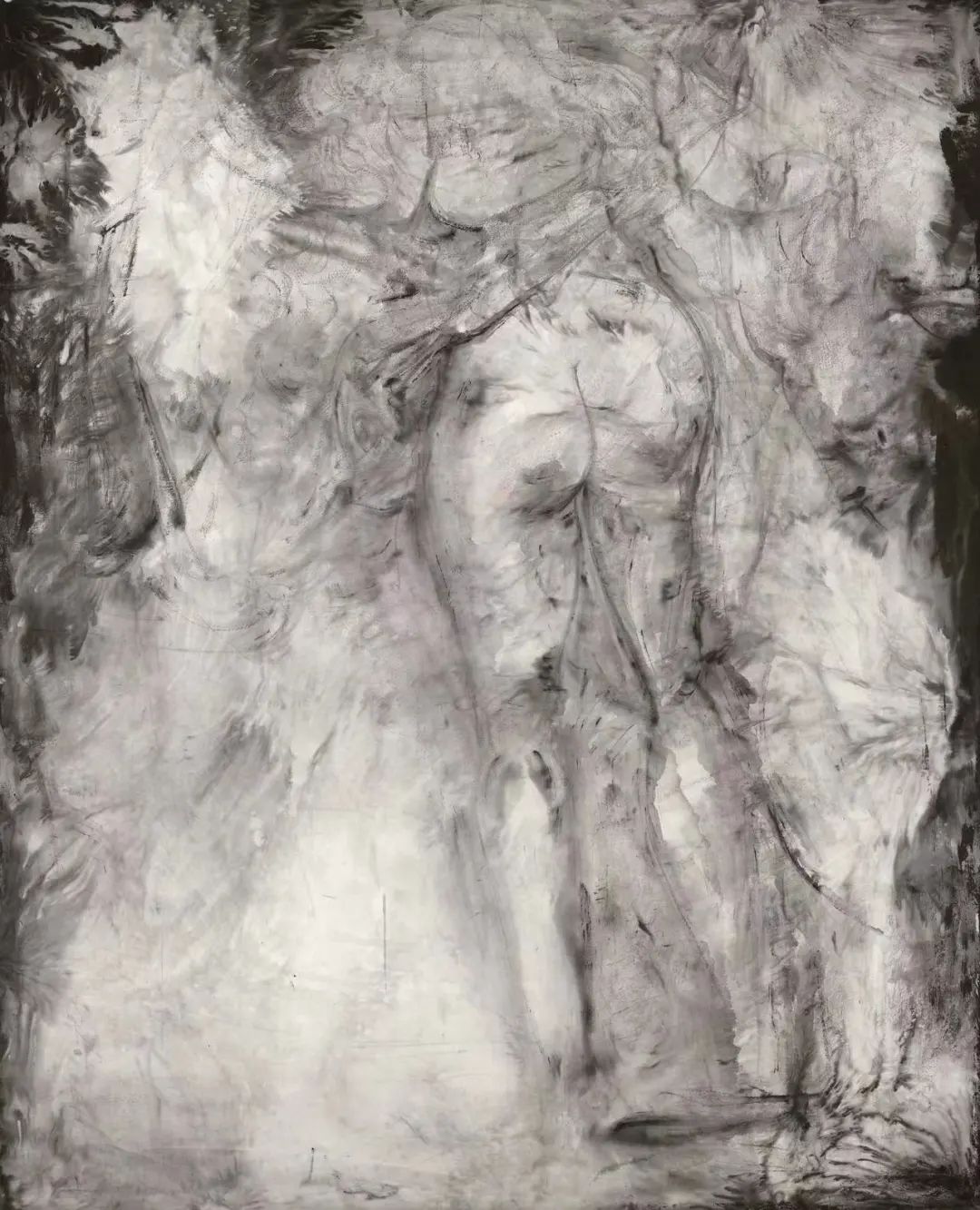

Q:您以往的一些作品,比如《青春足尖》、《盛世华章》等作品,与近年创作的《伊人》系列、《往生的》系列等作品,同为女性形象的创作,它们在水墨气韵的把握和主题选择上有哪些不同呢? 孟:《青春足尖》、《盛世华章》是我参加全国美展的作品,《伊人》系列、《往生的》系列是参加小型学术展览的作品。同为女性形象的创作,两者侧重方向不同,技法处理也有所不同。前者考虑了大众的接受层面,后者则是更为注重自己的内心表达,手法也就因表达而随之改变了一些方法,此前的写实手法转换成表现性为主,最重要的是,后者对于自我心性的表达更为自由。

©《盛世华章—闲暇》 200×260cm 2017

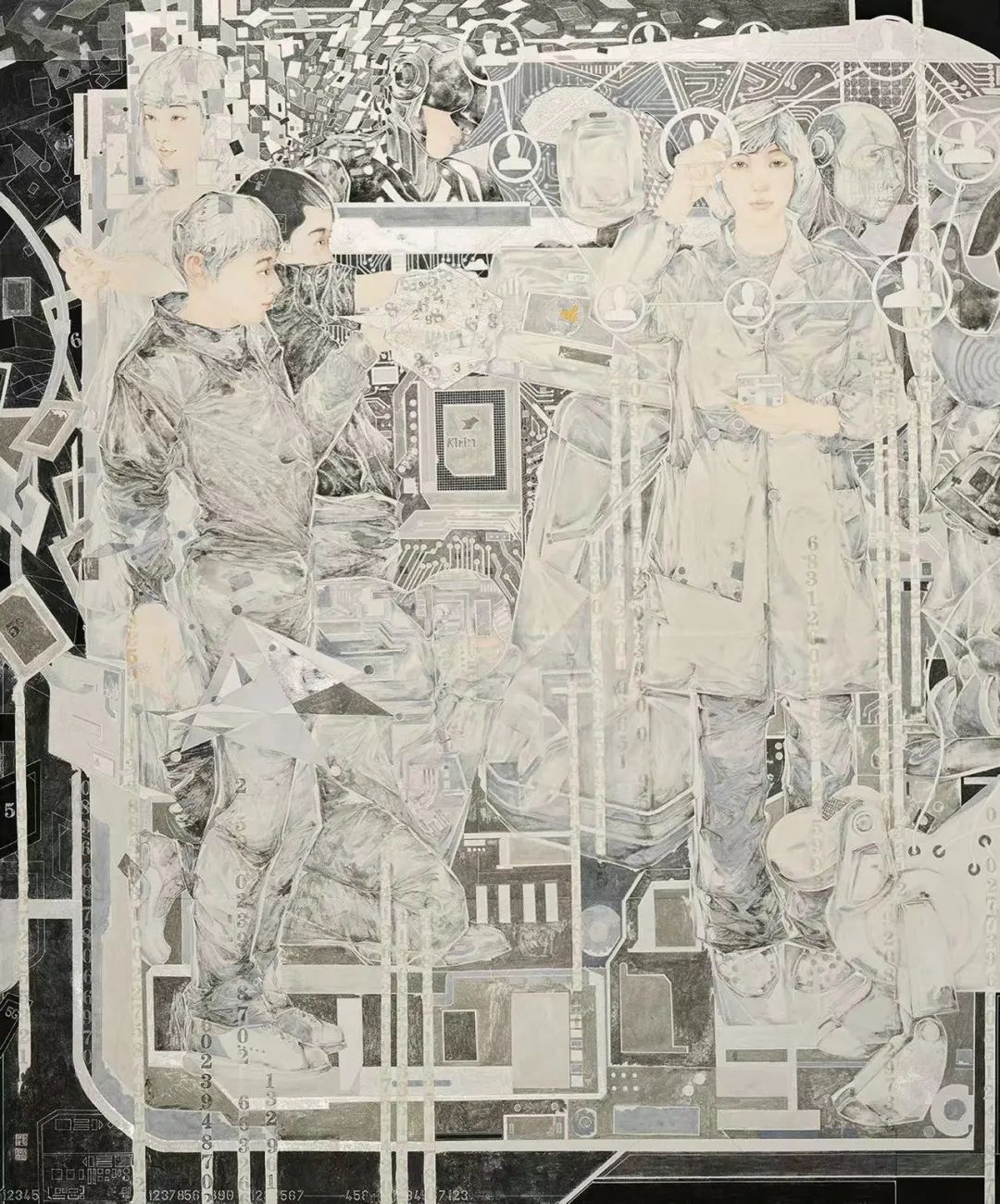

Q: 您的《我的城》系列作品令人印象深刻,画作中人物的设计和视觉分割给人一种陌生感,其中采用的工笔白描手法并不是如传统手法一样,单纯服务于确实的物象之形,您的这种创作技法具体而言是什么呢?在其他的作品中还有没有体现? 孟: 《我的城》系列延续了早期《盛世华章》系列作品,初衷是想从视觉角度创造出一种有别于其它画种、画家风格的手法,让自己的个性更加明确。早期研究过大量的山东汉画像石和敦煌壁画,由这两类画种引发了我的一些思考,怎样把两者恰当地糅合在一起,这些作品正是当时探索阶段的一些作品。作品整体画面的人物造型和具体的衣纹处理,借鉴了画像石的阴线浅浮雕的形式,而画面的色彩则是借鉴了敦煌壁画的主色调青绿色,这种探索形式的作品在当时也比较成功。我的第一张实验性作品就入选了十一届全国美展,并在山东省预选展获得优秀创作奖。这时期延续这种想法和方法也画了不少的作品,后来还是感觉画面的制作性过于明显,有意识地慢慢从中脱离出来,开始注重画面的书写性和意向表达。所以,在2017年后,随着对笔墨的深入理解和实践,我的创作基本就和那段时期有了本质的区别。主要代表作品有《我思故我在》、《何处惹尘埃》和《智能时代——中国芯》等。

©《水世界》 240×200cm 2019

©《智能时代-中国芯》 240×200cm 2019

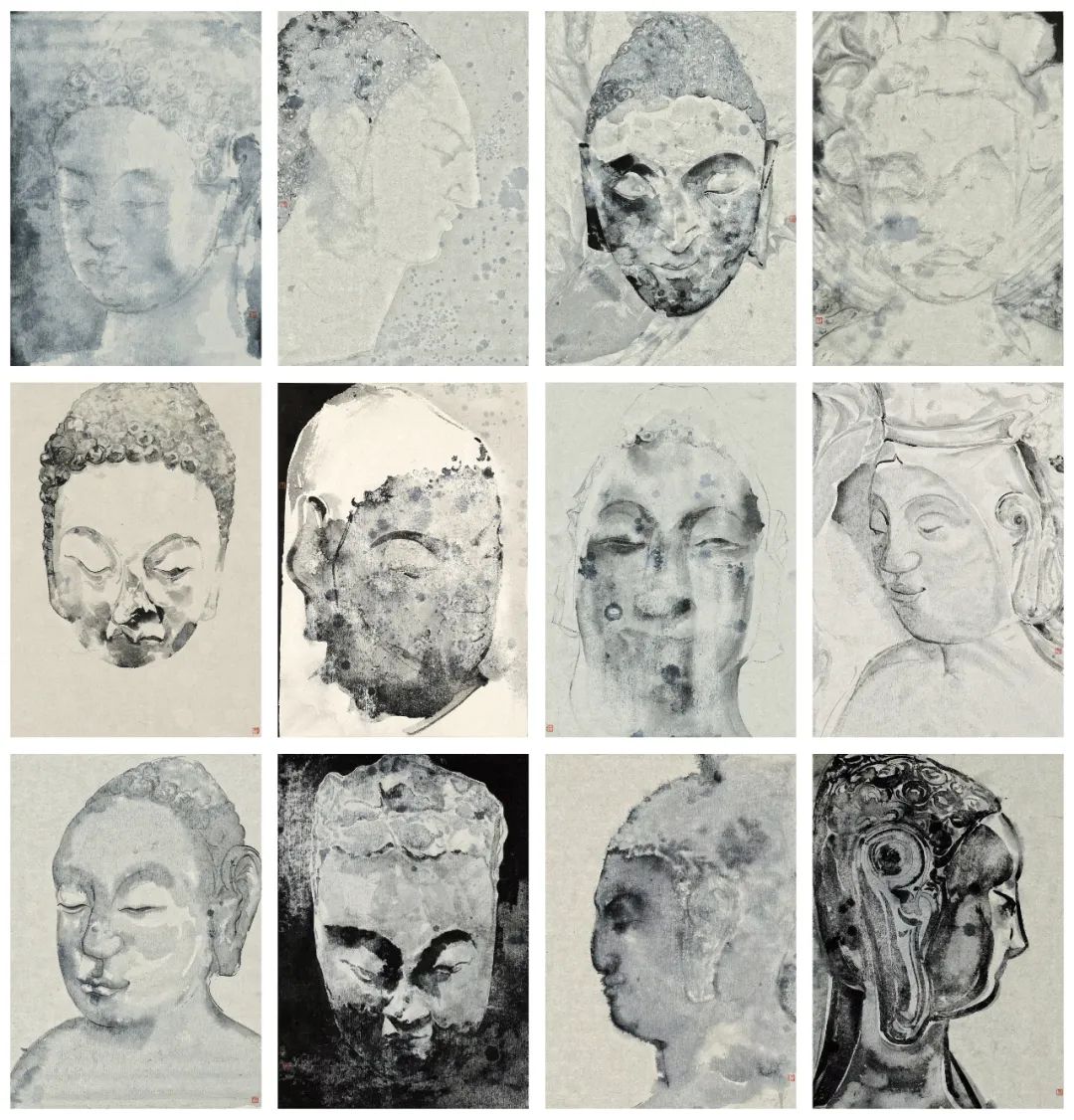

Q:您的作品《佛之像》系列和《菩提》系列,与上面所提到的水墨人物在形象与色彩上存在着较大区别,画面也更加简练与单纯。请问您在这两幅系列作品中所要表达的想法是什么?又是一个怎样的灵感和契机使您用毛笔在宣纸上留下了这样的人物形象? 孟:《佛之像》系列和《菩提》系列是2018年我在中国美术学院读博士期间,跟随艺术人文学院孔令伟老师,参加暑期社会实践,在山东考察青州佛造像之后的研究成果,同时还写了一篇关于青州佛造像的论文。这时期的作品受中国美院传统笔墨教学的影响,更加注重传统笔墨的书写性和意味,这也是我个人在这时期有意研究传统笔墨的阶段性成果。对于笔法的理解和探究,也让我对过去的作品做了重新审视,同时也愈发感觉过去存在的不足。这时期我更认为自己是在补课,下一阶段我的创作可能会有一些小变化,现在也在思考当中,我可能会更加注重对笔墨的内涵和画面思想的表达。

©《佛之像》 160×156cm 2019

Q:艺术作为人类一种意识形态的产物,其存在、变化与发展都离不开它所在的社会环境,艺术与社会有着千丝万缕的联系。那么,孟老师,您认为艺术和社会的关系是怎样的? 孟: 每一个画家对艺术和社会的关系,有着不同的理解和诠释。从我个人角度来看,我认为艺术和社会是互相的、相辅相成的。艺术有责任来表现社会和赞美社会,并揭示社会中一些不太和谐的一面。每个画家的视角不太一样,我个人的创作视角是尽可能地反映和揭示社会美的一面。因为大家都喜欢美的享受,我认为通过创作美,可以来启发人们,让人们能够从美的愉悦中引发对社会的反思和思考,这就是我个人认为的艺术和社会的关系。