卢晓峰, 1977年生于山东。1999年毕业于山东艺术学院,获学士学位;2003年毕业于中央美院国画系第一工作室研究生课程班;2006年毕业于山东艺术学院,获硕士学位;2010年毕业于中国美术学院,获博士学位。中国美术家协会会员。现为山东艺术学院美术学院副教授,硕士研究生导师。

鲁迅、爱玲和三毛

文/卢晓峰

我从小学就是语文课代表,后来当过校报记者,在报纸上发表过豆腐块散文,所以对文章有着一种真切的亲近感,如果不是喜欢画画更多一点,我想自己应该是一个小说家、散文家或者杂文家,就像鲁迅那样。现在不太爱看、听文学作品了,更喜欢历史、哲学,因为觉得小说太白了,也略有些浅了。当然,不能否认,有很多优秀作品依然能通过一个个具体人和事带给我们一种宏大的时代感甚或是一代人的人生折影,这与哲学、历史带来的思考与启示是一样的。或许是年龄的缘故,当洞悉了世事的鸡毛蒜皮之后,就没有耐心再去复盘那些琐碎的生活细节了,更愿意从表象中抽取本质,这也是为什么越来越喜欢历史的原因。在一个个王朝更迭中可以见到人类发展的脉络,概括出规律,窥见到人性,说到底,会让人变得聪明一点,格局大一点。诗歌是个例外,李白一句“噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!”已让他飘在半空中,成了个仙人。他对世界的认知与把握是脱离了具象之后的感官层面,并上升到想象,这又是不同于历史的另一种存在。

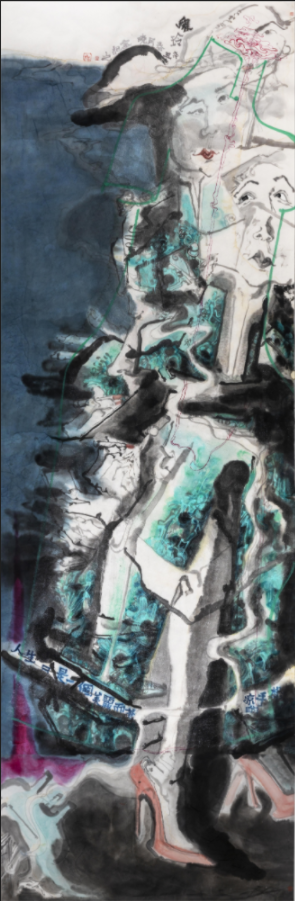

通常画历史名人都是采用具象描绘的方式,依据他们生前照片忠实摹写,大家画得差不多,只是在造型、用笔、设色上带上自己的风格特征,在表现思路上则处于同一平面之上。鲁迅是个斗士,他的犀利文风,刻薄言辞,敢于直面甚至鞭笞一切的大无畏风骨像极了他瘦削却又见棱见角的外形特征,每次想起他,我脑子里总会自然迸出这样一个词:铁板!对,就是这个词,准确的概括了他给我的印象,所有关于他的信息汇总起来都指向了这样一个方正的坚硬物体。拆解开的局部重新打散组合,不合常理,不合逻辑,但合乎感觉,合乎本质!不知为什么就把视域集中在了文学这个领域,也许是骨子里对它还有依恋吧,下意识的就把其它领域的人排斥开来。张爱玲是我能想到的第二个人,无关文章,只关乎文风,关乎她这个人。她是作为鲁迅的一个反例出现的,硬、直、挺、重是鲁迅的特征,柔、曲、冷、阴、华丽是张爱玲的标识,两个反差巨大的极端。烫发、旗袍、高跟鞋、裸露的肌肤,当然还有飘飘渺渺的香,碎片化的局部拼出了一个印象化的整体。关于三毛我了解得并不多,只是断断续续知道她的一些零散故事,都是从别人嘴里听来的,知道她是个热情、开朗、奔放不羁的个性女子,知道她在沙漠住过,有个叫荷西的爱人,从她的照片中可以见到浓重的吉普赛人影子,手里时刻叼着烟。其实身边就有这样的女人,独立、自主、精力充沛、风风火火,又有自己的思想。有这些信息就够了,我不想了解过多有关她作品的信息,一怕失望,二怕破坏依靠这些信息在我脑子里堆积出的形象。沙漠是土黄色的,爱人是需要温柔呵护的,旅途是吉普赛人永远的家,流浪是一种使命,也是一种归宿,这就是三毛。

三个人,串起了我心中的一次文学之旅。

2021年4月26日於心宿居子叶梨树下

《鲁迅》 2020年

《三毛》 2020年

《张爱玲》 2020年

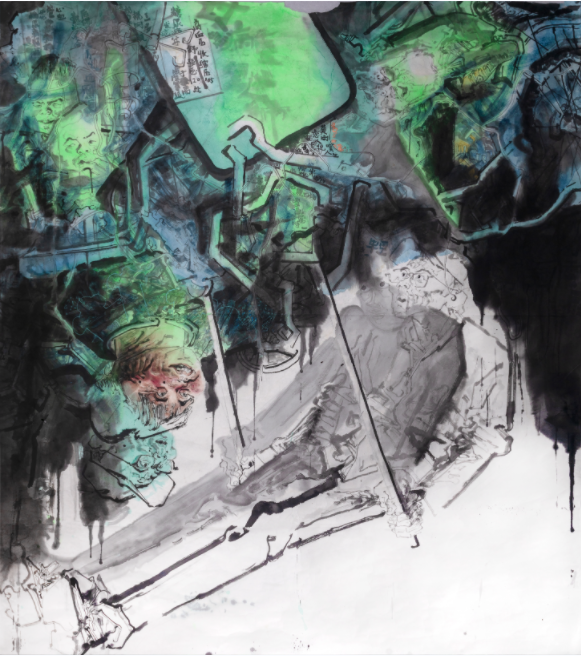

《40‘S》 243x214cm 2020年

《对一首歌曲的翻唱》 194x320cm 2020年

《给43》124x300cm 2020年

《殇二》 113cm×225cm 2016年

《殇一》 142cm×193cm 2016年

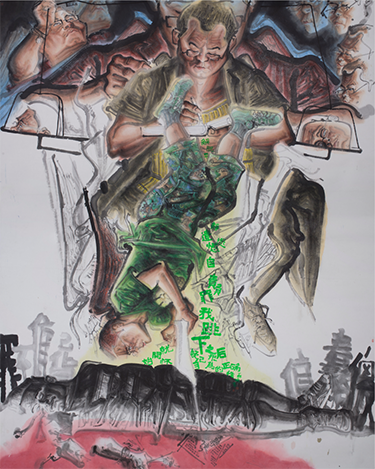

《诗人》 215×240cm 2017年

《胭脂扣》 140cm×280cm 2016年作

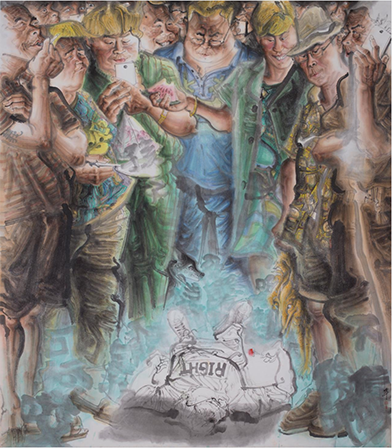

《阳光100跳楼事件考之现场》 215×240cm 2017年

《阳光100跳楼事件考之返场》 215×240cm 2017年